ー現地と日本をつないだオンライン支援ー

海外事業担当(助産師)の宮副です。

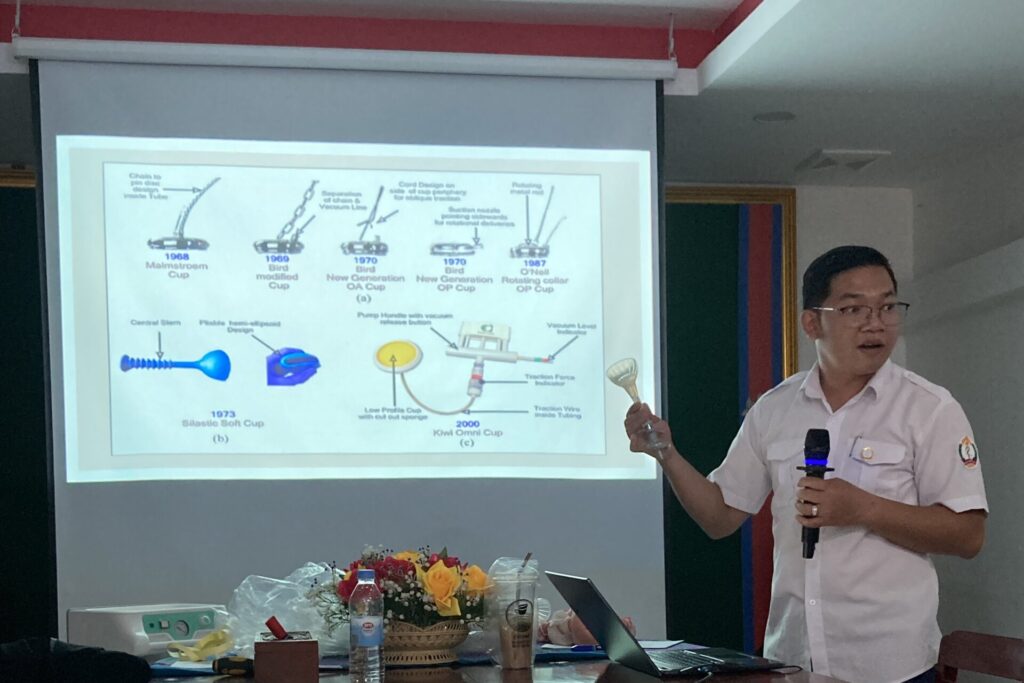

前回のカンボジア出張レポートの後編として2025年2月に株式会社三幸製作所より寄贈いただいた分娩吸引器について、その後をご報告します。

今回、寄贈先の医療施設で直面していた運用上の課題に対し、日本と現地をオンラインで結び、現地の医療者が寄贈元の技術者から直接アドバイスを受けることで問題を解消した事例をご紹介します。

● 保健センターでの不具合の確認

アンロンサムノ保健センターでは、これまでに3回ほど吸引分娩器の使用実績がありました。2025年10月に出張したPHJスタッフが当保健センターを訪問し、「吸引圧が弱いように感じる」との報告を受けていました。

この点について三幸製作所へ状況を共有し、オンラインでの助言を依頼したところ、

「実際の状態を確認してみましょう」と、快諾いただきました。

寄贈時にもご協力いただいた三幸製作所グループの技術者の方とオンラインでつなぎ、現地での状況を一緒に確認することとなりました。

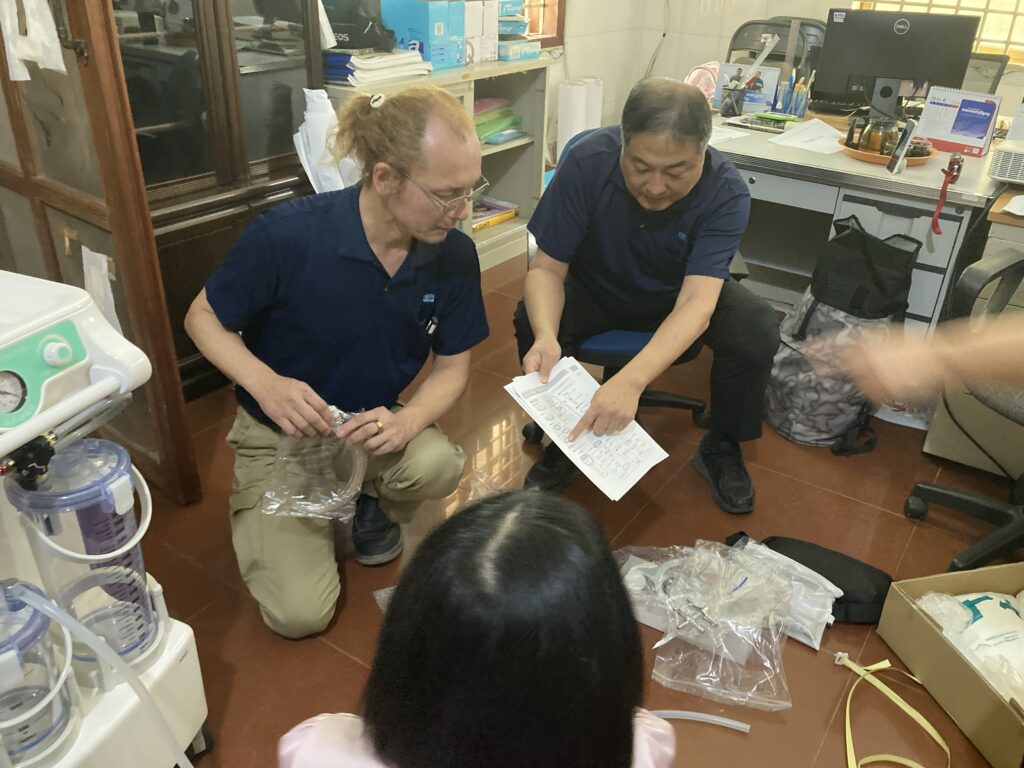

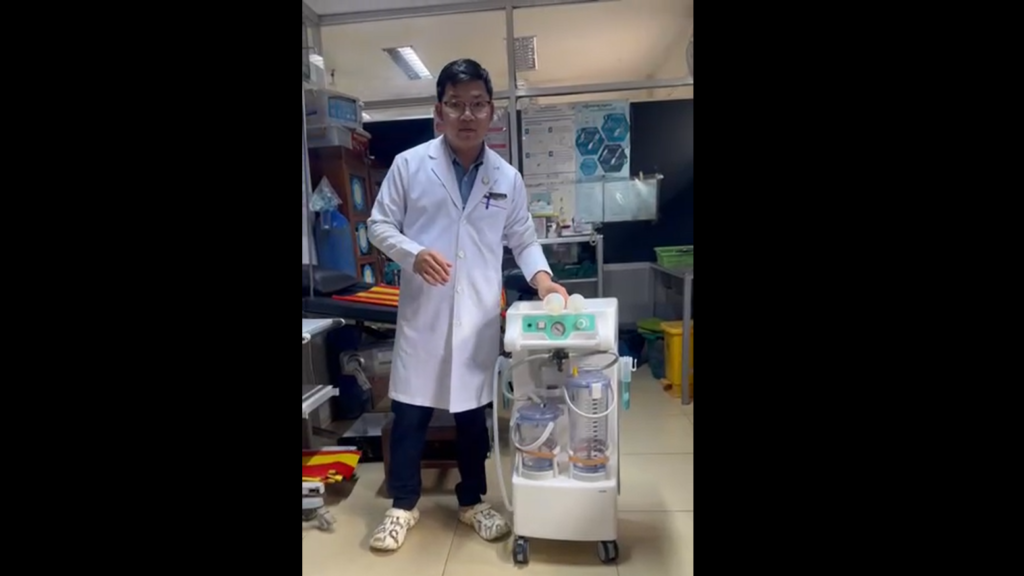

そして12月の出張時、アンロンサムノ保健センターにて機器を前に、現地スタッフ、そして所長の通訳を介して、日本の技術者の方とつなぎました。

日本語・英語・クメール語の3言語でやり取りを行いながら確認を進めましたので、事象の共有には時間を要しましたが、その分、丁寧な確認が行われました。

結果、吸引圧の弱さは誤ったサイズの吸引チューブが接続されていたことが原因であることが判明しました。念のため、正しいサイズのチューブを用いて、作動状況をすべて再確認しました。

スマートフォンで実際の動きを映しながら技術者の指示を受け、通訳を介して現地スタッフにも共有し、機器そのものに不具合がないことが確認できました。

原因は、使用時に異なるサイズのチューブが混ざってしまい、どれが正しいものか分からなくなってしまったことでした。これは想定外の事態であったため、今後同様の混乱が起きないよう、不要なサイズのチューブは回収する対応を取ることとしました。

●地方病院での確認

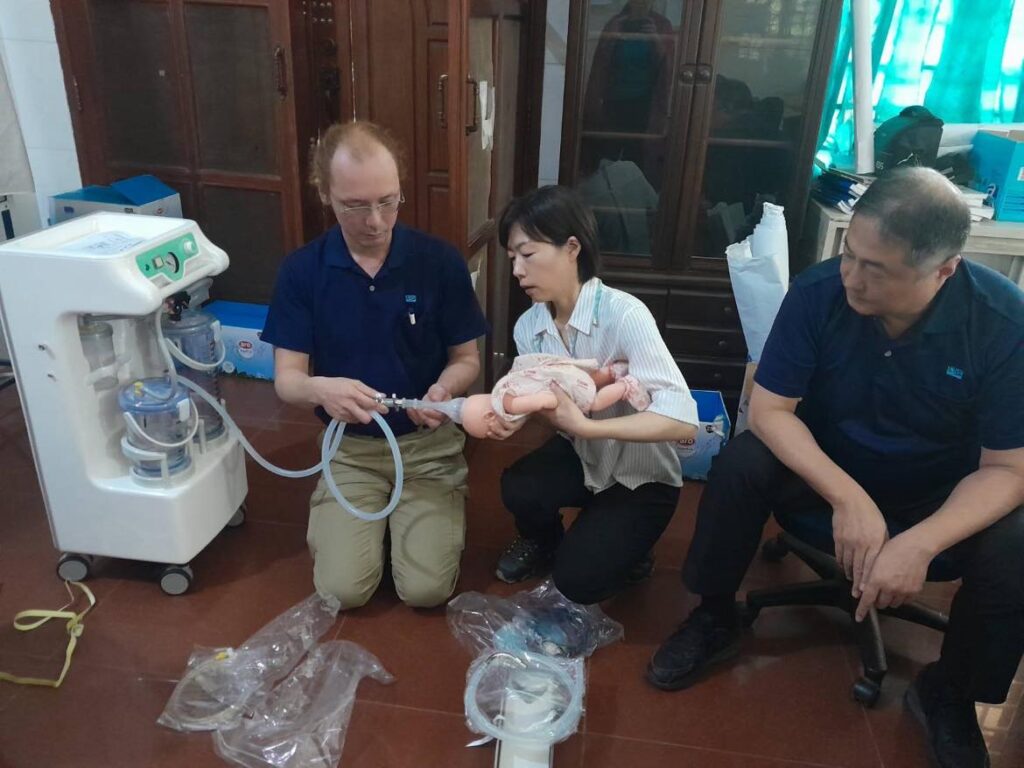

寄贈した分娩吸引器を医師が使用している地方病院では、大きな問題はないだろうと考えて訪問しましたが、「時々、接続部が外れてしまうことがある」との相談を受けました。

日本ではあまり経験のない事象であったため、実際にモデル人形を使用し、圧をかけたところ、接続部が外れることはなく、圧にも問題はみられませんでした。

ただ、チューブの状態を確認したところ、先端付近に小さな亀裂が見つかりました。亀裂部分は、長さに余裕があったため念のためカットしました。

この点についても技術者の方に相談しましたが、同様の見解が示されました。考えられることとして、接続部の清掃状況や使用時の持ち方や力のかけ方についてはアドバイスをいただき、病院では複数の医師で使用するため、全体に周知することも伝えました。念のため、三幸製作所よりチューブの予備を提供いただいており、次回の出張時に現地へ持参する予定です。

● 機材寄贈と「その後」の大切さ

今回の対応を通じて、医療機器の寄贈には、使用開始後のフォローアップが不可欠であることを改めて実感しました。

現地の医療者がどのような点で戸惑い、どのような判断をしてしまうのかが明らかになったのは、機器が実際の現場で必要に応じて使用されていたこと、そして疑問や違和感を「報告してもらえる関係性」があったからではないかと考えます。

私たちは、機材を提供して終わりにしないことを重視してきました。

そのような中で、三幸製作所の技術者の方には、国を越えてオンラインで丁寧にご対応いただき、現地スタッフにとっても学びの機会となりました。

一見すると小さな不具合に思えることでも、現地では、医療機器についてすぐに相談できる専門家が身近にいないことがほとんどです。

その結果、「使えないのではないか」と判断され、せっかくの機材が使われないまま保管されてしまうことも少なくありません。

そうした状況を防ぐため、今回のようなフォローアップを行うことは重要だと考えます。今後もこうした連携を大切にしながら、寄贈した機材が現場で安全に、そして確実に活用されるよう支援を続けていきます。

-scaled-e1766641409537-1024x769.jpg)

-1024x768.jpg)