東京事務所スタッフの畑が8月にチェンマイへ出張。活動を視察してきました。

実際に活動を目にするとヘルスボランティアの働きに驚かされます。彼女達が日々村の女性に啓蒙しなければ、このキャンペーンにくる女性は数少なかったことでしょう。

下の写真は受付を行っているところ。

さらに乳がんの自己触診法も伝授しています。教えているのはPHJタイのスタッフ、ジョイ。乳がん、子宮頸がんの正しい知識を伝えながらも持ち前の明るさで盛り上げていました。

カテゴリー: 活動内容

PHJの活動内容

Tシャツで産後ケア推進!

村をまわって衛生教育の効果をチェック

楽しむことの大切さ

大切な芽を切る犯人は?

手術してから2年、元気にしていますか。

ミュージックセラピーを体験

月一回の定例会で障害児や慢性疾患児とその家族が集まり、

ミュージックセラピーを行いました。

たとえば手を使って打楽器のように音を鳴らし、

いろいろな音を出してみたり、歌を歌ったり、といったことをしました。

さらにリズムにのったりやテンポを刻んだりして体で学ぶ時間を過ごしました。

ミュージックセラピーの目的はストレスを和らげること。

終わった後は患者さんもその家族もリラックスした表情で笑みをうかべていました。

体を動かしたり、リズムを楽しんだりすることは、

子供にも大人にも良いことなのですね。

ストレスの多い現代人、普段の生活に取り入れてもよいかもしれません。

保健センター運営委員で充実した話し合い

タノッチュム保健センターでは最近利用者が減っているため、運営委員会議では「なぜ村人が保健センター離れ」を起こしているか、について話し合われました。

この種の議論は漠然と理由を出し合うだけで終わることが多いのですが、ここでは家族計画、産前ケア、出産、産後ケア、一般診察といったサービスごとに来なかった理由を出し合うところから議論が始まりました。

右に立っているのが保健センター長です。

サービスが異なれば、訪問しない理由も異なる、というわけです。

たとえば「出産」の場合は保健センターではなく搬送先の病院に直接行くことが多い、

「産後ケア」ならそもそもこのサービスそのものが定着していない、などの分析が現れました。

このように客観的で具体的な分析を行う議論ができるようになったことは大きな前進です。

問題が起きても、対処がきちんとできるようになれば、自立して運営ができるようになる、ということですね。

妊婦さん向けに体操を行いました

妊娠中の腰痛や背中の痛み軽減、安全な出産のために妊娠体操を実施しました。体操といっても実質、ストレッチのようなもの。

関節を動かすことにより体をやわらかくし、妊娠中の背中や足の関節の痛みを和らげる、もしくは出産時の体勢を保つのを楽にする、ということで実際に体を動かしてもらいながら教育を実施しました。

対象地域の女性たちは、普段あまり運動をしないため、こうしたストレッチも新鮮なようです。まずは「恥ずかしい」という気持ちが先に立ってしまうのでしょう、笑っている女性もいます。

とはいえ、体がほぐれると、心もほぐれるようで、普段の保健教育の際には見せないようなリラックスした表情が見えます。

まずは体を動かすことって気持ちいい!ということを体感できたのではないでしょうか。

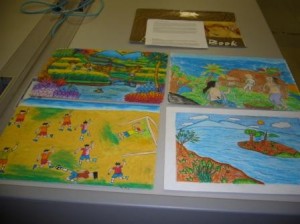

2014年のカレンダーの絵画選定会議をひらきました。

2014年のカレンダーのためのタイ、カンボジア、インドネシア、そして、日本の絵画が集まりました。そこで12か月分のカレンダーをカレンダー制作メンバーで選定しました。

年々集まってくる絵画の質もあがっているので12枚の絵を選ぶのにとても苦労します。

上はカンボジアの子供の絵画。「トラを生き返らせた仙人」というお話の絵を描いてもらいました。同じ場面を描いていても、個性が表れますね。

そう。「龍の子太郎」です。日本では院内学級(入院中の子供のための学級)や障害児のデイサービスや学童の子供たちに協力をお願いしています。毎年高いクオリティの絵が集まってきます。

タイの絵画。「マカトのたから貝」というお話です。

タイの絵画。「マカトのたから貝」というお話です。

楽しんで描いている感じが伝わってくる絵画ですね。

インドネシアの絵画。テーマは「トバ湖の伝説」。

お話の中にボール蹴りをするシーンが出てくるのですが、サッカーをしている絵が届きました。現代版にアレンジしてくれたようです。

さてこの中から12枚の絵が選ばれました。後日、選ばれた絵画を掲載します。お楽しみに!