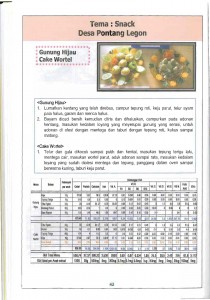

地元の助産師さんたちが考案したメニューをもとにPHJが作成したメニューブック。現地の素材を生かして自宅でも簡単に作れる、栄養バランスに優れたメニューを100品ほど紹介しています。栄誉講習の際に配布し、支援先ではワーガサラ村を除いて配布を完了しました。今後の栄養活動やボランティアの方、助産師さん達にも有効活用してもらえることを期待しています。

豆腐、テンペ、魚など素材別、スナック、フルメニューなど用途別に分けられ、栄養価も表示されている

カテゴリー: 活動内容

PHJの活動内容

助産師研修のため日本から専門家を派遣

今月は、保健行政区スタッフの能力強化のための活動、保健施設の機能強化活動、保健人材能力強化(助産師)活動を中心に行いました。その中から保健人材能力強化(助産師)活動について詳しくご紹介します。

助産師研修計画策定のため、過去にJICAの母子保健事業に参加された経験をお持ちの吉野八重先生(北里大学准教授)を日本から招き、ワークショップを開催しました。吉野先生が過去にブラジルで従事された母子保健プロジェクトのDVDを上映した他、助産師のスキルに関する講義を行っていただきました。また、支援対象モデル保健センター、州立トレーニングセンター等を視察いただき、カンボジアの医療の実情を知っていただきました。

当団体スタッフ(写真左側の二人)と共にリファラル病院を

見学される吉野先生(写真右)

助産師研修計画策定ワークショップで研修計画について話し合う様子

トレーニングセンターでの新生児蘇生の演習

演習で使用する助産教材。整理されているが、故障して使用できないものも多い

今回の視察から、吉野先生は、専門家の教育には非常に長い時間と労力を要し、現場の助産師たちが困難に感じている優先度の高い問題にフォーカスしてバックアップ体制を整えていくことが必要との見解を示されました。

高等専門学校6校でピア教育を実施しました

HIV/AIDS予防教育の一環として、タイの高等専門学校6校でピア教育が行われました。同年代のピア(仲間)に対して生徒間同士でレクチャーを行う活動で、616名が教育を受け、知識テストではスコアが74%から教育後には97%にアップする成果が表れました。また、HIV抗体検査では学生51名が受診し、うち3名に陽性反応がみられました。このような結果が出たのは今回が初めてで、その後の検査のフォローアップを引き続き進めていく予定です。今回の結果は、タイの現状とこの事業の重要性を再確認するものとなりました。

選ばれた生徒がエデュケーターとしてレクチャー

コップの水に試薬を入れて、HIVの感染拡大の早さを体験

男女交際について生徒自身でシュミレーションをしてみる

活動2年目振り返りとトレーナー研修

現在進めているプロジェクトは3年間のプロジェクトで

2年目のレビューと3年目の活動に向けたトレーナーのための研修を視察するため

PHJ東京事務所スタッフの蓮見が現地を訪問しました。

2年目のレビューについては支援対象の5省のうち4省が、目標参加人数を達成しました。

また5省から41人のトレーナーが集まり、タイ事務所の所長ジラナンがトレーニングを行いました

住民意識向上活動と助産師の能力把握

今月は住民意識向上活動と助産師能力の把握の二つを紹介します。

■住民意識向上活動

住民意識向上においてキーパーソンとなる保健ボランティアと保健センター管理委員会。

彼らの活動状況や会議の頻度について聞き取りを行いました。

その結果、どの保健センターでも保健ボランティアも保健センター管理委員会もあまり活発に活動している様子はありませんでした。

ただし、保健ボランティアについては、保健センターで定期的に会議等は実施していないものの、

村では様々な手助けをしたり、患者を保健センターに送り届けたりといった活動は実施しているようでした。

またPHJのプロジェクトや目的について保健ボランティア及び保健センター管理委員会メンバーへ説明し、理解を深めてもらうため

保健ボランティア及び保健センター管理委員会に対するプロジェクト説明会を実施しました。

■助産師技術能力の把握

助産師トレーニング計画の策定に向け、支援対象地の保健センターの助産師の助産知識やスキルを知るために、評価を行いました。

対象となる助産師数は18名(准助産師14名、フローティングスタッフ*4名)。

*フローティングスタッフとは、助産師の資格は有していないが、保健センターで出産介助を行うスタッフのこと。助産師の数が足りていないためにフローティングスタッフが存在する。

評価の方法としては、筆記試験及び実技試験を実施しました。

筆記試験については、出産や産後健診に関して。

実技試験については、妊婦健診及び家族計画に関して、助産師が患者に対して診察を行っている様子を観察し、チェックリストを使用して知識やスキルの確認を行いました。

結果としては

筆記試験については、合格ラインに達した人が多かったものの、

実技試験については、合格ラインの点数を獲得した人が1人もいませんでした。

今回の試験により、助産知識については比較的高そうであるが、臨床においては知識やスキルを適切に実践できていない助産師が大多数だということがわかりました。

助産師・TBA(伝統的産婆)の話し合いを開催

PHJでは、医療知識のないTBA(伝統的産婆)の介助による出産は危険だとして、助産師の介助による出産を奨励しています。

PHJの支援開始前、助産師による介助は47%程度でしたが、現在は90%以上になりました。

このように活動の成果は表れていますが、1月の助産所・診療所での出産は56件、病院搬送件数6件、 そして1件だけTBA(伝統的産婆)の介助による出産がありました。

支援地の村では、コストが安いという理由などで 医療知識のないTBAの介助で出産する人もわずかにいます。 そこで伝統的産婆の方々にも 安全なお産への理解を深めてもらうため 助産師との話し合いの場をつくりました。

話し合いの場では、TBAがどのような仕事を担っているか。各村との助産師さんとの関係は構築できているか、といったことを中心に話をしました。

話し合いと調査の結果、ほぼどの村のTBAも一人で出産介助をすることはなく、

助産所に連れて行ったり、付き添ったり、生まれた赤ん坊を沐浴したりといったように、

お産の手伝いをしているようでした。

助産師とも関係が構築されており、仕事内容としては補佐的なものに限られているようです。

全体的には改善されているようなのですが、TBAによる出産がゼロではないので、

今後もTBAとの関係を維持しながら細かな支援が必要だと感じています。

2つの県で、142名の女性が参加。

乳房自己触診トレーニングを、ハ・ナム県、テュイ・ヌゲン県にて実施し、142名の女性が参加しました。

自己触診を実践するだけでなく、乳がんに関する知識も伝え、知識が身についているかどうかの

テストも行います。

どの地域でもトレーニング後に実施したテストでは点数が一挙にあがり、習熟度も問題がないようです。

本事業において乳房自己触診トレーニングを現在6113名の女性に実施しています。

HIV抗体検査を実施しました

2014年12月に、支援対象の高等専門学校のうち2校でHIV抗体検査を実施しました。

1校では25名(男24名、女1名)、もう1校では36名(男10名、女26名)が任意で検査を受けました。

結果は全員陰性。

タイでは20歳未満の生徒は親の許可がなければ

HIV抗体検査を受けられません。

そのため通常高等専門学校生の年齢にあたる14~19歳の生徒は

受ける機会はないのですが、

PHJは匿名で行うことで各校で検査の実施を可能にしました。

生徒たちが自ら検査を受けたということから

ピア教育を通して

問題意識を持てるようになった言えるでしょう。

家庭菜園クラスの実施

菜園活動を家庭レベルでより実用的で継続しやすいものにするために、

講師を招いてケブユタン村で家庭菜園講習を行いました。

講師のモティプ氏(写真:左)は地元でも農業講習でひっぱりだこのエキスパートとのこと。

参加者は男性15名、女性15名の計30名。

講習会は基本編と実践編に分かれた二部構成になっていました。

家庭菜園を始めるにあたって重要なポイントに絞り、素人でも野菜が育てられるように

レクチャーしてくれました。

参加者は全員熱心で、書き取りをしていました。

参加者の元農夫のルシディさんは、参加した理由を、元々海外で農業をやっていたことも

あり、再度挑戦してみたいと思ったので、とのことでした。

そんな彼は誰よりもノートに詳細にメモを取っていました。

次回は3月に実施する予定です。

ストゥントロン保健行政区能力強化支援スタート

今月は、本プロジェクトの4つの柱のうちの1つである「保健行政区能力強化」を

スタートしました。

あらためて事業目標をおさらいすると、

「保健行政区を中心に地域保健システムが機能することにより

妊産婦や乳幼児が適切な保健サービスへアクセスできる。」

そして「保健行政区能力強化」を具体的に説明すると、

保健行政区による保健センターの活動の管理・監督機能の

強化、となります。

つまり、プロジェクトの根幹にかかわる重要な活動であることが

わかります。

まずこうした活動を行うに当たり、プロジェクトの目的について

理解を深めてもらうため、関係者への説明会を行いました。

さらに、活動において必要となる設備(プロジェクターやパソコン、テーブルなど)

支援を行いました。

その後3日間のファシリテーション研修を保健行政区スタッフや、保健センタースタッフ、

またPHJ現地スタッフが受けました。演習や討論が多く盛り込まれ、充実した研修だったとのことです。

さらに計画立案研修も3日間行われました。

この研修は、今後3年間のプロジェクト計画について、PHJスタッフだけでなく保健行政区スタッフなどとともに考えることで

より現状に即したプロジェクト計画を立案し、ともに事業の実施・管理を行うため。

活動を進めるパートナー同士で意思統一を図る、重要な研修といえます。

以上が、今月実施した保健行政区能力強化の支援活動となります。