2022年1月19日(水)に、日本NGO連携無償資金協力署名式典が行われました。

同式典では、三上正裕駐カンボジア特命全権大使とPHJカンボジアの石山所長との間で

「コンポンチャム州子どものケア支援ネットワーク強化事業(第3年次)」について贈与契約書に署名を行いました。

同式典では、三上大使がスピーチの中で

本式典に参加しているPHJを含む3団体の活動を紹介し、

地方部における地域住民により密着したきめ細かい支援を行うことの大切さ、

そしてCOVID-19 が世界的に問題となる中であっても日本としては、今後とも、

国際協力NGOの皆さまと連携し、様々な課題解決のお手伝いしたいと述べました。

続いてPHJカンボジア事務所長の石山が、日本国民及び政府への感謝の意を表明するとともに、

着実に事業を推進していくことを約束しました。

下記、石山所長のスピーチです

「三上大使閣下、 在カンボジア日本大使館の皆様、 ストゥントロン保健行政区長 イム医師

この度日本NGO連携無償資金協力贈与契約を締結させていただきましたこと、特定非営利活動法人ピープルズ・ホープ・ジャパン を代表しまして深く感謝申し上げます。

生まれるということ、これはすべての人間が経験する尊い出来事です。出産は、お母さんにとっても、生まれてくる赤ちゃんにとっても、人生の中で最も体力を使う大仕事です。産後休み、きちんと栄養をとるかどうかで、その後の母子の健康に大きく影響します。だからこそ産後ケア室は、世界はあたたかい場所であるということを赤ちゃんに教えてくれる大事な場所、こんな風に私は考えています。

事業地のクポッタゴン保健センターで、出産後すぐに帰宅するお母さんをたくさん見てきました。大半のお母さんは、出産後、数時間たらず、なかには1時間ほど保健センターの分娩室にあるベッドに滞在した後、そのままバイクに乗って帰路に向かっていきました。 道路のほこりにまみれになりながら、産まれたばかりの子どもを抱えて辛そうに家路へと向かうお母さんの姿は、今も忘れられません。

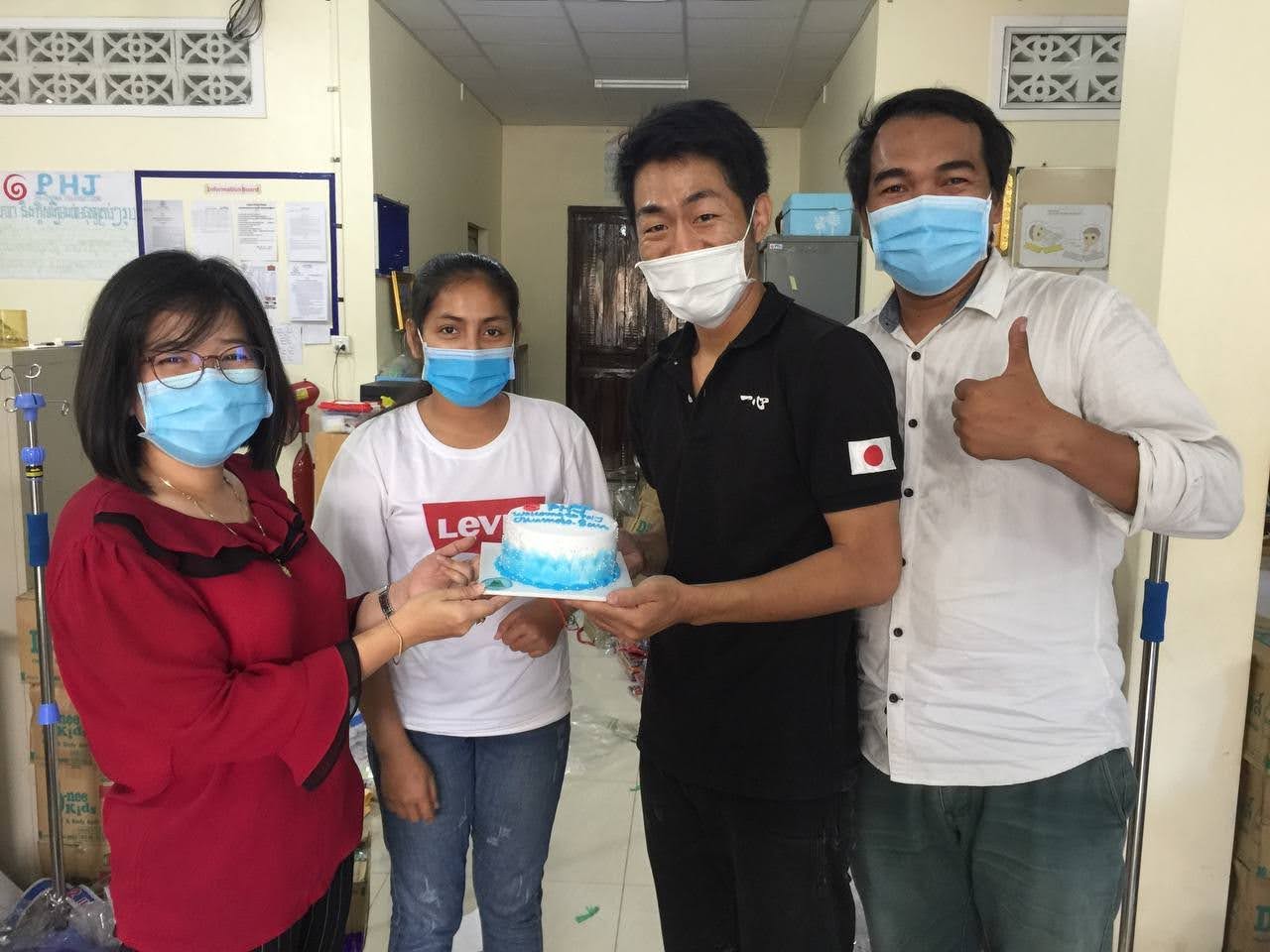

しかし、今は、ODAの支援で、クポッタゴン保健センターに産後ケア室が建設されたため、

お母さんと生まれたばかりの赤ちゃんが、快適な産後ケア室で十分休んでから、帰宅できるようになりました。2020年、建設が完了して以降、たくさんのお母さんとその家族の笑顔見ることができています。

これは、単に産後ケア室を建設しただけでなく、現地のパートナー、保健センタースタッフや、保健ボランティアなど関係者全員が協働し、自発的に産後ケアの大切さを地域住民に対して啓発・教育したからこその結果です。

日本の政府が長い間、支援の理念としている、自助の努力・主体的に取り組む姿勢を通じて、現地の自立を目指しながら、現地のパートナーとお互いに協力し合い、支え合い、学びながら私たちは支援を行っています。

前年次では保健センタースタッフや保健・母子保健ボランティアの能力強化を行い、地域住民対象の村での保健教育活動を始めました。 3年次も引き続き、村での保健教育活動を行い、家庭で養育者が子供の健康を守れるよう努めていきたいと思います。今回、本事業の最後の年となりますが、事業の現地へのオーナーシップの移行を効果的に行い、さらなる現地の自立を目指し、事業完了に向けて精進していきます。

この事業がカンボジアの未来の発展と希望に大きく貢献するため、また、日本とカンボジアの友好関係を深めるために精一杯行わせていただきます。

最後に、直接事業にかかわるすべての方と全ての日本の方々に対し、再度感謝を申し上げたいと思いす。

ODAを通して、全ての日本国民と一緒に活動できること、とてもうれしく誇りに思っております。どうもありがとうございました。」