トゥクトゥクを利用した妊産婦さんのための救急搬送システム。このシステムは村人たち自身が運営をしていく、というところもポイントです。そのためドライバーや会計係りなどによる運営委員会はとても重要です。

今回の課題は出稼ぎにによってドライバー不在となり、交代要員を任命しました。このように村では少額のお金だけでなく、知恵も絞りながら、さまざまな課題を解決していきます。

投稿者: phj

家庭訪問で見える現実とは

PHJが支援している子供たちの家庭訪問の様子をご紹介します。

各家庭にはボランティアで協力いただいている病院の作業療法士とともに

巡回します。

PHJで支援している子供のなかには、タイ国籍をもたないミャンマーなどからの移民も少なくありません。移民の場合はタイの医療保険制度を受けられないため、経済的に苦しい家庭ではPHJの支援が必要となります。

これからお見せする写真は子供たちの住んでいる家。

しかしビニールやベニヤ板などで作られ家とは呼べないほど

劣悪な環境で過ごしていることがわかります。

貧しい上に子供が障害を持って生まれてしまったり、事故にあって脳に障害が残ってしまったり、と何重もの苦しみが家族にのしかかっています。PHJでは病院までの交通費の支援だけでなく、月に一回のミーティングや家庭訪問などでコミュニケーションを図ることで精神的な負担も少しは軽くできれば、と考えています。

家族計画、妊娠時の注意

グローバルフェスタ2013でスタディツアー説明会を開催します。

2013年10月5日(土)6日(日)に日比谷公園で開催されるグローバルフェスタJAPAN2013にPHJも出展します。

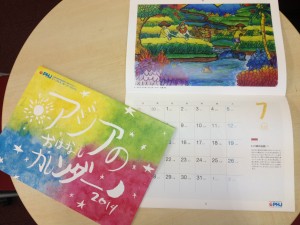

カレンダーの展示はもちろん、来年2月に実施するスタディツアーの説明会も開催します。

写真は今年の春のスタディツアーでカンボジアの農村をインタビューしたときの写真です。

ご興味のある方はぜひ5日の13時から14時までワークショップエリアにお越しください。

カレンダーや絵画の展示もぜひご覧ください。

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

グローバルフェスタ2013 概要

日時:2013年10月5日(土)、6日(日) 10時~17時 http://www.gfjapan.com/

場所:日比谷公園

PHJブースの場所:スカイエリアの22番

http://www.gfjapan.com/2013/zone_top

スタディツアー2014 説明会:5日(土曜日)13時から14時まで ワークショップエリア(屋外テント.1)にて

☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆ ☆☆

三鷹国際交流フェスティバルへのご来場ありがとうございました。

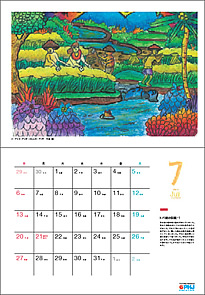

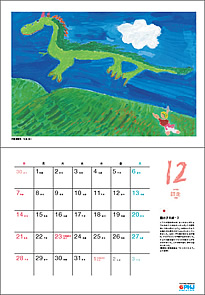

できたて!ほやほやの2014カレンダー

紙芝居のように楽しめるおとぎ話が満載のアジアのおはなしカレンダー本日、とうとう刷り上がりました!できたてほやほやです。今回のポイントは4つの色!

紙芝居のように楽しめるおとぎ話が満載のアジアのおはなしカレンダー本日、とうとう刷り上がりました!できたてほやほやです。今回のポイントは4つの色!

各国テーマカラーがあります。

紙芝居のように楽しめるおとぎ話が満載のアジアのおはなしカレンダー

ぜひ22日の三鷹国際交流フェスティバルでカレンダーをお手に取ってみてください。

今回も魅力あふれる絵画がたくさん集まりましたので、カレンダーに掲載されなかった絵画を披露するためにカレンダー展を開催します。今年は展示の仕方も凝ってます!

展示アイディアはインターンの原田さん(写真)。ぜひ井之頭公園までいらして展示をご覧になってください!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第24回三鷹国際交流フェスティバル

日時: 9月22日(日) 10:00-15:30

場所・出展エリア: 井の頭恩賜公園西園

ピープルズ・ホープ・ジャパンは東南アジアエリアです!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

アジアのおはなしカレンダー2014

三鷹国際交流フェスティバル@井の頭恩賜公園に出展

9月22日(日) に開催される三鷹国際交流フェスティバルにピープルズ・ホープ・ジャパンが出展します。

9月22日(日) に開催される三鷹国際交流フェスティバルにピープルズ・ホープ・ジャパンが出展します。

しかもなんと!できたてほやほやの2014年アジアのおはなしカレンダーをお披露目します!

(写真は2014カレンダーの表紙!現在印刷中です。中身はイベント当日のお楽しみ!)

ブース内はカレンダー展を開催しカレンダーに掲載されなかった子供たちの絵も展示します。

吉祥寺や井之頭公園まで遊びにいらしたら、

ぜひお立ち寄りください。

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

第24回三鷹国際交流フェスティバル

日時: 9月22日(日) 10:00-15:30

場所・出展エリア: 井の頭恩賜公園西園

ピープルズ・ホープ・ジャパンは東南アジアエリアです!

☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆

【講演&茶話懇談会】カンボジアの女性たちと働いた5年間

PHJカンボジア事務所の元所長(現在は東京事務所で海外事業を担当)中田が、カンボジアの農村部で5年間働いてきた経験やそもそも国際協力に取り組んだきっかけなどを話します。

PHJカンボジア事務所の元所長(現在は東京事務所で海外事業を担当)中田が、カンボジアの農村部で5年間働いてきた経験やそもそも国際協力に取り組んだきっかけなどを話します。

また中田は講演会の直前までスタディツアーのアテンドのためカンボジア出張していますので、カンボジアの農村でいま何が起こっているか、もお伝えできます。

国際協力の分野で働きたいと考えている方、就職で悩まれている方、カンボジアに興味のある方、どなたでもお気軽に参加ください。

■日時:9月28日(土) 13時30分~16時まで

■場所:武蔵野プレイス フォーラム4F

JR中央線 武蔵境駅 南口 徒歩1分

http://www.musashino.or.jp/place.html

■参加費用:無料

■主催:むさしのスカーレット

■このイベントに関する問い合わせ:0422-55-7968(担当:高田)

■ピープルズ・ホープ・ジャパンに関するお問い合わせ:0422-52-5507(担当:南部)

2013年6月 学校での保健教育を試験的にスタート(カンボジア)

アジアの母と子をささえる 国際保健医療支援団体 ━━━━━━━━━━━━☆☆

ピープルズ・ホープ・ジャパン(PHJ)

メールニュース6月号 2013/6/28

☆☆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Facebookも更新中!→ http://www.facebook.com/phjapan.org

皆様

こんにちは。PHJメールニュース担当の南部です。

さて突然ですが、クイズです。

PHJの活動は対象地域の多くのボランティアに支えられています。現在カンボジアでは

対象の村から数人の女性を選出し、この女性たちを核に母子保健活動を進めています。

そこで問題。

このボランティアは ○○○○ボランティア といいます。

が、この○に入る言葉は何でしょう?

答えはこちら↓

http://www.ph-japan.org/program_cambodia_maternal_10

______________________________________

▼目次

◆■ 今月のトピック:学校での保健教育を試験的にスタート(カンボジア)

◆■ Pick UP!海外活動レポート: 妊婦さんが安産体操(インドネシア)

◆■ Pick UP!国内活動レポート: 寄贈のドクターカー、被災地を走る!(日本)

◆■ 募金のご案内:自販機で寄付、できます!

—————————————————————————-

◆■今月のトピック:学校保健パイロットプロジェクト始動!(カンボジア)

小学生に保健教育を―――カンボジアではこれまで主に村の女性を対象に保健教育を実施して

きました。しかし成人した大人に衛生観念の醸成や習慣の改善は困難であるということが活動

を通して浮かびあがってきました。そこで新たな習慣を抵抗なく受け入れる子供に焦点を当て、

小学校での保健教育を4月からパイロット事業としてスタートしています。5月末にこの活動

についての進捗状況を支援いただいている企業へ報告を行いました。

>>詳しくは下記をクリック↓

http://www.ph-japan.org/whatsnew_20130605

—————————————————————————-

◆■ Pick UP!海外活動レポート: 妊婦さんが安産体操(インドネシア)

普段はあまり体操などをしたことのないイスラム圏の女性たち・・・。体操はなかなか新鮮

だったようです。

>>詳しくは下記をクリック↓

http://www.ph-japan.org/program_indonesia_maternal_07

その他の国の活動レポートは・・・

◇タイ: 家にこもりがちな障害児やその家族に効果的なストレス解消法は・・・?

>>http://www.ph-japan.org/program_thai_hope_05

◇カンボジア: 保健センターのスタッフによる運営委員会で問題が浮上!?

>>http://www.ph-japan.org/program_cambodia_maternal_11

—————————————————————————-

◆■ 国内活動レポート(日本): 寄贈のドクターカー、被災地を走る!

昨年東日本大震災の被災地である石巻に寄贈したドクターカーが訪問診療のために

走り回っています。

>>詳しくは下記をクリック

http://blog.livedoor.jp/ph_japan-saigai/archives/53970019.html

—————————————————————————-

◆■ 募金のご案内:自販機で寄付、できます!

寄付型自販機、ご存知でしょうか。特定の自販機で飲料を買うと、お金の一部が

社会貢献活動に使われるというものです。PHJでもサントリービバレッジ株式会社様

のご協力のもと自販機を通しての寄付が実現しました。

従業員の方がドリンクを買うだけで社会貢献につながる、ということで数多くの企業の

方から好評です。

自販機のイメージや支援いただいている企業の一覧はこちら↓

http://www.ph-japan.org/corporate_sponsor_vendingmachine

実際に設置いただいている企業にお邪魔しました↓

http://blog.livedoor.jp/ph_japan/archives/52133052.html

—————————————————————————-

いつも読んでいただきありがとうございます。

お問い合わせやご感想などあれば info@ph-japan.org までお寄せください。

◆メール配信対象

メールマガジン登録の手続きをしてくださった方々やPHJ運営委員の方々、

およびPHJを支援してくださっている方々にお送りしています。

◆メール配信解除

メールニュースの配信停止をご希望の方は、以下のページにてお手続きを

お願いいたします。

≫http://www.ph-japan.org/about_mailmagazine

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

発行者:ピープルズ・ホープ・ジャパン

国際保健医療支援団体 認定NPO法人第1号

代表 木村 敏雄

広報 南部 道子

〒180-8750 東京都武蔵野市中町 2-9-32

Tel: 0422-52-5507 Fax: 0422-52-7035

e-mail:info@ph-japan.org

URL: http://www.ph-japan.org

Copyright: 2013ピープルズ・ホープ・ジャパン

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □